第3回大阪腎泌尿器疾患研究財団主催

市民公開講座

男性更年期障害・メタボ・排尿障害

第二部 前立腺がん

「前立腺がんとは?」

奈良県立医科大学 藤本清秀

前立腺がんは、男性の生殖器である前立腺に発生する悪性腫瘍(がん)で、2015年以降、日本人男性のがん罹患者数予測で第1位(2016年は92,600人、図1)となっています。良性疾患である前立腺肥大症とともに、高齢男性にみられる泌尿器科の重要な疾患のひとつですが、前立腺疾患の啓蒙活動と前立腺に特異的な腫瘍マーカーであるPSA(prostate-specific antigen:前立腺特異抗原)検査の普及により、近年、早期に発見される前立腺がんが増加しています。

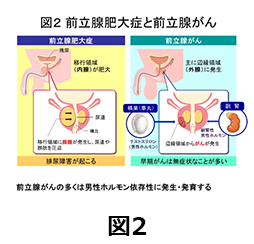

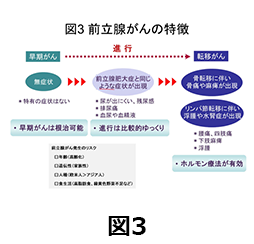

前立腺は精液を産生する生殖器でありますが、膀胱の直下に位置し、前立腺の中心を尿道が通るため尿路の一部でもあります(図2)。前立腺は尿道周囲を取り巻く「内腺」と、内腺の周辺を取り巻く「外腺」の二層構造となっていますが、がんは外腺を中心に発生します。したがって、内腺が肥大することで排尿症状が出やすい前立腺肥大症とは異なり、早期の前立腺がんでは排尿症状や血尿などの自覚症状に乏しく、早期発見には直腸診やPSA検査など検診が必要となります。一方、前立腺がんは進行すると椎体骨、骨盤骨、肋骨に転移しやすく、癌性疼痛や麻痺によって発見される場合もあります(図3)。

現在、PSA値の異常により発見される無症状ないしは軽度の排尿症状を伴う早期がんが増加し、一方で高度の排尿障害、骨転移による骨痛や下肢麻痺、リンパ節転移による下肢浮腫や水腎症など、顕著な症状を呈する進行がんは減少傾向にあります。

このように前立腺がんは症状の少ないがんですので、検診を受けることが早期発見の鍵となります。40歳を過ぎれば、血液検査によるPSA値の測定が推奨されます。PSA値が基準値(4.0ng/mL)より高い場合は、直腸診や経直腸超音波検査で前立腺に異常所見がないかを調べ、確定診断には生検(針で前立腺の組織を採取する)による病理診断を行います。生検では、がんの有無だけではなく、グリソンスコアを用いたがん組織の悪性度の評価も行います。さらに、直腸診と超音波、MRI、CTなどの画像診断を組み合わせた病期分類を行い、PSA値、グリソンスコア、病期分類を用いたリスク分類により初期治療の選択を行います。また、PSA値が非常に高い場合や排尿・排便症状、あるいは腰痛や下肢の浮腫などの自覚症状を認める場合は、周辺臓器への浸潤や転移を疑い、胸・腹部CTや骨シンチなどでリンパ節あるいは骨など他臓器への転移の有無も調べます。

前立腺がん患者さんの生命予後は全般に良好ですが、日本では未だ約半数の患者さんがリスクの高いがんとなっています。前立腺内に限局するリスクの低い早期がんでは、前立腺全摘術や放射線療法などの根治治療が非常に有効で、さらに診断されても直ぐには治療に入らないPSA監視療法も広く行われるようになり、幅広い治療選択肢が存在します。また、限局がんでも少しリスクの高い局所進行がんでは放射線療法と前立腺がんの発育に必要な男性ホルモン(図2)を抑制するホルモン療法が選択されます。一方、前立腺周囲臓器への浸潤や転移を伴う進行したがんでは、ホルモン療法あるいは化学療法などの薬物治療が中心となります。早期に発見し、正確に診断し、適切に治療することで根治可能な場合も多く、たとえ進行がんであっても比較的良好な予後を期待することができます。

近年の長寿高齢社会においては国民の健康志向も高く、前立腺がんに対する社会的な啓発は重要で、家族性・遺伝的要因と食生活を含めた生活習慣・環境など疫学・予防医学の視点も重要です(図3)。前立腺がんのリスク因子のひとつに遺伝的要因が挙げられ、家族性・非遺伝性前立腺がん家系(親・子・兄弟に1人の患者がいる)では前立腺がん罹患危険率が明らかに高くなります。また、遺伝性前立腺がんの確認も必要で、遺伝性前立腺癌の責任遺伝子もいくつかの報告があります。一方、高脂肪・高カロリー食は前立腺がんのリスク因子といわれ、イソフラボン、ビタミンE、セレニウム、リコピンはリスクを低下させる因子と報告されています。

最後に、泌尿器科の一般診療においても50歳以上の男性にはPSAスクリーニングをお薦めしています。前立腺がんの診断は、PSA検査⇒生検⇒画像検査と進みますが、大きな侵襲はなく外来での検査も可能であり、早期発見・早期治療のために、是非検査を受けていただくことをお薦めします。

前立腺がんの診断

近畿大学 吉村 一宏

検査・診断の流れ

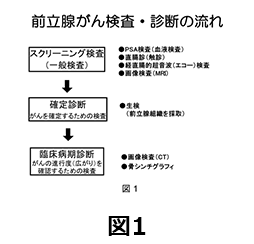

ここでは前立腺がんの診断のために必要な診察や検査についてご紹介致します。図1に検査と診断の一般的な流れについてお示しします。前立腺がんを疑う患者さんを診察する場合、スクリーニング検査としてPSA(前立腺特異抗原)と呼ばれる血液検査、前立腺の触診である直腸診をおこないます。また必要に応じて経直腸的超音波(エコー)検査もおこなうことがあります。これらのスクリーニング検査で前立腺がんが疑われればがんを確定するための検査として前立腺生検(生体検査)と呼ばれる前立腺の組織を採取する検査をおこないます。

この前立腺生検でがん細胞が見つかれば前立腺がんという確定診断になります。その後臨床病期診断と呼ばれるがんの進行度(広がり)を確認するための検査としてCTやMRIあるいは骨シンチといった画像検査をおこない、患者さんそれぞれの臨床病期に見合った治療法を選択することになります。

PSA検査

PSA(前立腺特異抗原)は前立腺に特異的なタンパク質の一種で前立腺がんが発症すればこのPSAは上昇します。血液を採取してこのPSA値を測定しますが、PSA値と前立腺がんの発見率には関係がありPSA値が高ければそれだけ前立腺がんの発見率は高くなると言われています。また一般的にPSA値が高ければ進行した前立腺がんが見つかることが多く、臨床病期の予測にも役立ちます。PSA値の基準値を年齢階層別に設定することもおこなわれており、70歳未満の人でPSA値の基準値を低く設定することもあります。ただし前立腺肥大症や前立腺炎の患者さんでもPSAが上昇することがあり、PSA値だけで前立腺がんと診断することはできません。日本泌尿器科学会では50歳以上の男性にPSA検査を受けることを推奨しています。

直腸診(触診)と経直腸的超音波(エコー)検査

人指し指を肛門から挿入し、直腸の壁ごしに前立腺の状態を確認します。この直腸診では前立腺の大きさや硬さ、前立腺の弾性(はりの強さ弱さ)、前立腺表面の凹凸、触れると痛みがあるか(圧痛)などの所見をみます。直腸診は前立腺肥大症との鑑別にも役立ちます。典型的な前立腺がんでは直腸診で石様硬と表現される硬い部分を触知します。同じように肛門から超音波探子(プローブ)と呼ばれる器械を挿入する超音波検査をおこなうこともあります。超音波検査では前立腺の大きさやがんの浸潤の有無を確認することができます。ただし超音波検査ではある程度がんが大きくなる(進行する)までは見つけることが難しく、早期前立腺がんの発見は困難です。

MRI検査

画像検査で早期の前立腺がんを発見するにはMRIが優れています。直腸診や超音波検査ではわからないがんでもMRIで指摘できることがあり、PSA値が高いなど前立腺がんが疑われる場合にはMRI検査をおこないます。CT検査や骨シンチ検査は前立腺以外のがんの転移を検査し臨床病期診断をつけるためにおこないます。

前立腺生検

前立腺がんの確定診断のための検査が前立腺生検(生体検査)です。生検では前立腺の組織を採取し、がん細胞の有無やその悪性度などを調べます。超音波で前立腺の位置を確認しながら、生検針と呼ばれる針で前立腺の組織を10~12カ所以上採取します(図2)。検査時間は約15~30分程度です。生検による合併症としては、尿道出血、血尿、血便、血精液症、排尿障害、尿路感染症などがありますが、いずれも重篤なものではなく内服薬や注射により改善します。

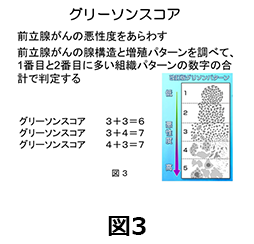

グリーソンスコア

前立腺生検ではがん細胞の有無以外にがん細胞の悪性度を調べることができます。前立腺がんの悪性度はグリーソンスコアと呼ばれる基準で表されます。これは前立腺がんの腺構造と増殖パターンを調べて1番目と2番目に多い組織パターンの数字の合計で表します(図3)。グリーソンパターンは1から5までに分類され、グリーソンパターン5が最も悪性度が高いことになります。例えばグリーソンスコア3+4では1番目に多いパターンはグリーソンパターン3で2番目がパターン4ということになります。一方グリーソンスコア4+3ではパターン4が一番多いことになるので、3+4と4+3ではどちらも合計が7で同じですが、悪性度から言えば4+3の方が悪性度が高いと判断します。

診断から治療へ

以上のように前立腺がんの検査をおこないがんが発見されれば、臨床病期診断にしたがって治療法を選択することになります。前立腺がんは初期症状が少ないため発見が遅れがちな病気です。しかし早期に発見されれば治療の選択肢も増え根治も十分期待できるので、50歳以上の男性であればPSA検査を受けることをお勧めします。

前立腺がんに対する手術療法・放射線療法

関西医科大学 木下秀文

現在の日本では、2人に1人が一生の間に何らかのがんを発症する、そんな時代になっている。長寿になったことや食生活・生活習慣が欧米化したことなどが理由であると考えられる。前立腺がんは、男性のがんでもっとも多いがんになっている。一昔前には、がんは不治の病であり、がん=死というというのが常識であったかもしれないが、今は違う。医学・医療の進歩により、早期のがんが発見できるようになったこと、治療が格段に進歩したことで治るがんが増えてきている。前立腺がんは、PSA(前立腺特異抗原)という非常に優れた腫瘍マーカー(がんの人で上昇する血液データ)があるため。比較的早期のがんが増加している。早期がんなのか、進行性のがんなのかは、画像検査などにより、リンパ節や、前立腺以外の臓器に転移があるか無いかで診断する。転移があれば、全身に広がった病気として、内分泌療法などの全身療法を行う。一方、転移がない場合には、がんは前立腺にとどまっている可能性が高く、前立腺に対する治療を行えば、治癒する可能性が高い。このような治療を局所療法という。がんの主な局所療法には、手術療法と放射線療法の2つがある。

早期前立腺がんに対する手術療法

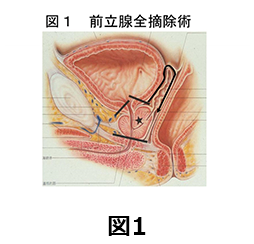

前立腺をすべて取り除くのが手術療法である。前立腺がんは、前立腺の中で多発(あちこちにがんができる)することが多いので、原則として前立腺すべてを取り除く。前立腺と同時に精嚢と呼ばれる付属器も取り除く(図1)。

前立腺がんの手術はこの20年間で大きく進歩してきている。1)開放手術から2)腹腔鏡手術へ、さらに最近では3)DaVinciと呼ばれるロボットを術者が操作して行う手術が広がってきている。傷の大きさや、合併症(副作用)という観点からも、より低侵襲な手術が行われる時代になってきている。

1)開腹手術:

おなかを大きく切って、医師の手で直接前立腺を取り除く。傷が大きい分、痛みも強く、回復がやや遅いという欠点はあるが、最も歴史があり現在も標準療法として、多くの施設で行われている。

2)腹腔鏡手術:

おなかに5㎜から1㎝くらいの穴をあけ、そこから手術器具を入れて前立腺の摘出を行う。手術器具は患者さんの体の外で術者が操作する。穴の一つからカメラを入れて、おなかを二酸化炭素で膨らませて体内を見ながら手術する。傷が小さく、より侵襲が低い手術ができる。一方、患者さんの体外から操作する手術器具が、術者の指ほど自由に動かないため、手術自体が高度な技術を必要とし、エキスパートの術者でないと手術が難しい。

3)ロボット補助手術:

おなかに開けた穴から手術器具を患者さんの体内に入れて手術を行うのは、腹腔鏡手術と似ている。大きな違いは、体外で手術器具を操作するのは、術者ではなく、DaVinciと呼ばれるロボットである。ただし、ロボットが自動的に手術を行うわけではなく、術者が、少し離れた操縦室からロボットを操縦して手術を行う(図2)。もう一つ大きな違いが、患者さんの体内に入れる手術器具の先端が、人の指と同じように自由に動かせることである。さらに器具の先端は人の指より小さく、開放手術よりも繊細な手術が行える場面もある。合併症も少なくなり、手術の質が向上している。

前立腺摘出術特有の手術の合併症(副作用)は、1)尿失禁、2)勃起障害、3)出血である。長年にわたる研究で前立腺周囲の解剖が明らかになったこと、ロボット手術の導入などの手術の進歩により、手術中の出血は減り、輸血を行う頻度も激減している。尿禁制の維持は重要な課題であるが、尿失禁は以前よりも早く回復するようになってきている。また、勃起機能の温存のために勃起神経温存手術も盛んにおこなわれている。

手術のあとは、再発の有無を確認するため、外来への通院が必要である。経過観察としては定期的なPSA測定が重要である。目安として術後のPSAが0.2 ng/ml を超えてくるような場合には、再発が疑われ、患者さんの年齢や体調などに合わせて治療を行うことが多い。

早期前立腺がんに対する放射線療法

体内のがんに向けて放射線をあてる(照射する)ことにより、がんの細胞を殺すことができる。放射線が効きやすいがんと効きにくいがんがあり、前立腺がんはむしろ効きにくいがんと考えられていたが、たくさんの放射線をあてることにより、がんを直すことができるようになってきた。早期前立腺がんに対する放射線療法には、大きく1)外照射療法と2)小線源療法がある。

1)外照射療法:

患者さんは放射線装置のベッドに寝て、外部から前立腺をめがけて放射線を照射するやり方である。毎日少しずつ放射線をあてるため、1か月半くらいの日数がかかるのが欠点ではあるが、外来通院で可能であるという利点もある。最近では、1回にあてる量を多くして、より短期間で終了するような治療も行われるようになってきている。

2)小線源療法:

入院の上、麻酔をかけて、前立腺の中にボールペンの先端くらいの金属を多数(50-100個くらい)埋め込んでいく(図3)。その一つ一つが、常に放射線を放出していて、がん細胞を前立腺の中から殺してしまう方法である。6カ月程度で、放射線の放出がなくなるような種類の放射線を使用する。前立腺内に入れ込んだ金属は、原則として入れっぱなしである。

放射線の副作用は、主に周囲の臓器が放射線による炎症(ただれ)をおこすことにより発症する。放射線性膀胱炎、放射線性直腸炎が主なもので、前者では頻尿や血尿、後者では血便などが主な症状である。症状は数か月の経過で、少しずつ良くなっていきことが多いが、放射線の炎症(ただれや傷)は、原則として生涯治らないものであり、10年くらいしてから、出血するようなこともしばしば起こる。比較的若い患者さんの場合には、頻度は低いが、放射線による2次発がんの可能性がある。

また、放射線療法の場合には、放射線前、放射線後に内分泌療法を併用することが多い。放射線の前には数か月から半年、放射線後には2年から3年内分泌療法を行うことが多い。

手術と同様、放射線治療のあとは、再発の有無を確認するため、外来への通院が必要である。経過観察としては定期的なPSA測定を行い、目安として術後のPSAが2 ng/ml を超えてくるような場合には、再発が疑われる。

早期前立腺がんに対する治療としては手術療法、放射線療法ともに根治を目指せる治療である。いずれを選択するかは、がんの性質、患者さんの希望を含めた身体的社会的な環境なども含めて、担当医師と十分に話をしながら決めていくことが重要である。

内分泌療法

大阪国際がんセンター 西村和郎

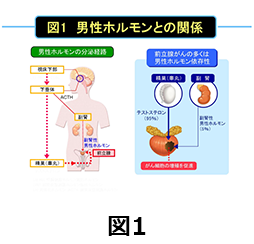

前立腺がんに対する内分泌療法は、ホルモン療法とも呼ばれ、男性ホルモンの作用を抑える治療法です。この治療法は、前立腺がんが男性ホルモンの作用によって増殖するという性質に基づいて行われています (図1)。実際には、精巣から作られる男性ホルモンの産生を抑える注射薬あるいは精巣摘除術(去勢術)が主な内分泌療法です。注射薬は1か月ごと、3か月ごと、6か月ごとに皮下注射する3つのタイプがあります。いずれも脳内の下垂体から分泌され、精巣に作用するホルモンを抑えることによって、最終的に精巣における男性ホルモンの産生を抑えます。また、男性ホルモンが前立腺がんに作用する部位(男性ホルモン受容体)をブロックする経口薬(抗男性ホルモン薬)を用いることもあります。このお薬は毎日飲むタイプのものです。内分泌療法は転移のある状態から転移のない状態まで様々な病期(進行の程度)の前立腺がんに対して行われます。また、内分泌療法単独で行うこともあれば、放射線治療などと同時に行うこともあります。治療期間についても、3か月程度の場合から、2-3年程度あるいはそれ以上長期間に亘って行うこともあります。また、PSAという血液検査の結果を参考に間欠的に(休薬期間をおきながら)、行うこともあります。通常は、外来通院で行うことが可能です。

内分泌療法の副作用として、ほてり、発汗、性機能障害、肝機能障害、骨粗鬆症、メタボリック症候群などがあり、これらの副作用を上手にコントロールすることも重要です。具体的には、適度な運動、バランスのとれたカロリー控えめの食事、ビタミンDとカルシウムの摂取などです(図2)。

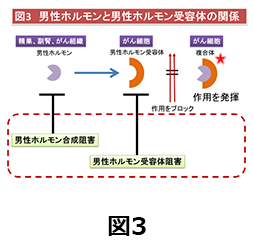

内分泌療法はほとんどの前立腺がんに対して、大変よく効果が認められます。しかし、内分泌療法だけで前立腺がんを完全に治すことは困難で、徐々に内分泌療法が効かなくなっていきます。内分泌療法が有効な期間は様々ですが、一般的には前立腺がんが進行しているほど、その有効期間は短い傾向にあります。最近では、従来の内分泌療法が効かなくなった場合に効力を発揮する新たな抗男性ホルモン薬が2種類登場し、どちらも生存期間の延長に寄与しています。

一つは男性ホルモンの産生を強く抑える薬、もう一つは男性ホルモン受容体の働きを強く抑える薬です(図3)。前者の場合は、高血圧や低カリウム血漿などの副作用を抑えるためにステロイドという薬を併用する必要があります。後者の場合は、併用薬は必要ありませんが、倦怠感、食欲低下などの副作用が比較的多く認められます。これらの薬が有効な理由は、内分泌療法が効かなくなる過程で前立腺がんが男性ホルモンを自ら産生したり、男性ホルモン受容体が増えて、副腎など微量な男性ホルモンに対しても反応し、増殖するためと考えられています。

最後に、PSAとホルモン療法の関係についてお話します。一般的に、PSAは前立腺がんの治療効果を反映する良い指標となります。しかし、ホルモン療法を長期間受けて、ホルモン療法が効かなくなった患者さんでは、PSAは必ずしも治療効果の良い指標にはなりませんので、定期的な画像検査も必要です。

化学療法、骨転移治療

和歌山県立医科大学 原 勲

1.前立腺がんに対する抗がん化学療法

抗がん化学療法は転移を有するがんに対する全身的な薬物治療として一般的に施行されていますが、従来前立腺がんに対して有効な抗がん剤はありませんでした。その代わりに内分泌療法が薬物治療としての標準治療であり、今日でも広く施行されています。内分泌療法は前立腺がんに対して非常に効果の高い治療法ですが、残念ながら効果が永続的でなくどこかの段階で治療に対して抵抗性(去勢抵抗性前立腺がんと呼ばれています)を獲得するのが難点でした。

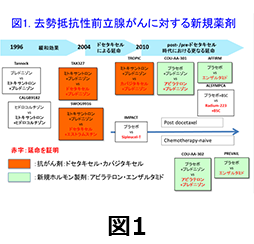

去勢抵抗性前立腺がんに対し従来は有効な治療がなかったのですが、2004年にドセタキセルと言われる抗がん剤が延命効果を示すことがふたつの大規模な臨床試験(TAX327、SWOG9916)で証明されました(図1)。TAX327試験では1006名のCRPC患者がドセタキセル投与群と無治療群に割付られました。ドセタキセル群においては約半数の症例で50%以上のPSAの低下を認め、無治療群に比べ生存期間の有意な延長を認めました(18.9ヶ月 vs 16.5ヶ月)。主な有害事象は骨髄抑制に伴う白血球の減少、疲労感、嘔気でした。2008年8月から日本でも保険適応となり、現在広く臨床応用されています。図1に示すようにドセタキセルの登場後、去勢抵抗性前立腺がんに対しては新しい2種類のホルモン製剤(アビラテロン、エンザルタミド)が生存期間を延長することが証明され、現在日本でも使用されています。

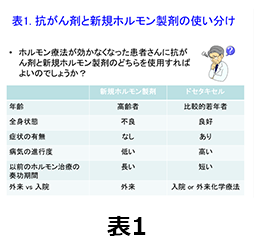

このように去勢抵抗性前立腺がんに対し延命効果のある新しい薬が出てきたことは非常に喜ばしいことですが、ドセタキセルと新規のホルモン製剤をどのように使い分けるかについてはいまだ専門家の中でも議論のあるところです。(表1)にドセタキセルと新規ホルモン製剤をどのように使い分けるかについて一般的な見解を示しました。一言で言うと、若くて全身状態が良いが病気がかなり進行している人や以前のホルモン治療が効きにくかった人に対してはドセタキセルが、一方で高齢者や全身状態があまりよくない人、以前のホルモン療法が比較的長期間効いていた人には新規ホルモン製剤が勧められるようです。

ドセタキセルは抗がん剤であるため初回の投与は入院で行うことが多いですが、一般的に有害事象はそれほど重篤ではないため2回目以降の投与については外来化学療法センターで施行されていることが多いです。

ドセタキセルが効かなくなった場合にはカバジタキセルと呼ばれるドセタキセルと同系列の抗がん剤が有用であることが示されています(図1 TROPIC試験)。ただしカバジタキセルは白血球減少などの有害事象が強いので厳重な管理が必要です。またアビラテロンやエンザルタミドといった新規ホルモン治療についてもドセタキセルが効かなくなった段階で有効であることが証明されています。どの薬をどの段階で使用するかについては患者さん個人の状態や病気の進み具合によりケースバイケースで判断する必要があります。

2. 骨転移治療

前立腺がんでは骨に転移をきたすことが多く、骨転移に伴うさまざまな合併症(病的骨折、脊髄麻痺による下肢麻痺、疼痛、高カルシウム血症など)を引き起こすことが知られています。前立腺がんによる骨転移は一般的に造骨性転移(骨が丈夫になるような転移)が多いと言われていますが、そのような場合でも骨転移巣では破骨細胞と呼ばれる骨を溶かす細胞が活発に活動しており、このことが先に挙げたような合併症を引き起こすとされています。最近この破骨細胞の活動を抑制するような薬物が開発され骨転移治療と呼ばれています。現在日本で使用できる薬剤としてはゾレドロン酸とデノスマブの2種類があります。いずれも前立腺がん骨転移巣での合併症を予防することが証明されています。どちらの薬剤もホルモン療法が奏功している間は使用する必要はありませんが、ホルモン療法が効かなくなった状態(去勢抵抗性前立腺がん)では使用しておいたほうがよいとされています。ただし重篤な合併症として顎骨壊死があるので使用前に歯科医の受診を済ませておくことが大切です。

さいごに

昔は去勢抵抗性前立腺がんになると有効な薬剤がありませんでした。現在は去勢抵抗性前立腺がんで有効とされる薬剤がたくさんでてきました。どの薬をどのような状態で始めるかについては担当の医師とよく相談してから決めるようにしてください。